История одной коллекции

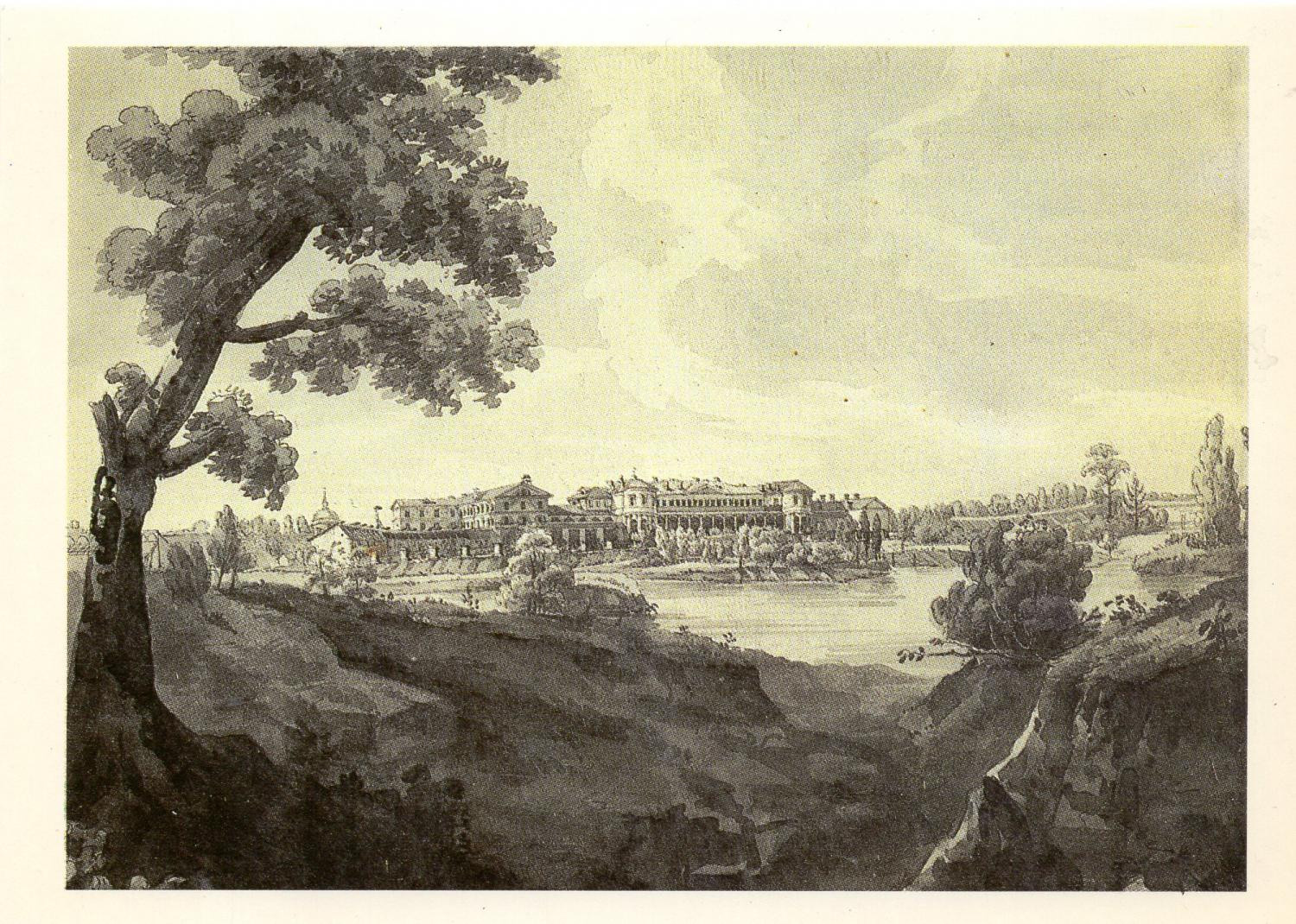

Одна из крупнейших в мире коллекций тропических растений второй половины XVIII — начала XIX века находилась в подмосковном имении Разумовских Горенки.

Последний владелец имения, старший сын графа К. Г. Разумовского, последнего гетмана Войска Запорожского, Алексей Кириллович Разумовский (1748–1822), получил блестящее для того времени образование. В 1786 году он был назначен сенатором, в 1807‑м — попечителем Московского университета, а в 1810‑м — министром народного просвещения и членом Государственного совета. При его деятельном участии в первые годы его министерства открывались приходские школы и уездные училища, образованы Царскосельский лицей и несколько научных обществ. При этом Алексей Кириллович был масоном и ярым противником реформ. Вскоре служба стала тяготить его, он несколько раз просился в отставку.

Современники характеризовали его не слишком лестно: «Человек умный и образованный, но большой барин и ленивец, любитель одной науки — ботаники».

Действительно, из всех наук А. К. Разумовский больше всего любил ботанику и сыграл значительную роль в её распространении в России. Он покровительствовал обществу испытателей природы и был его первым президентом, основал научный ботанический сад в своём подмосковном имении Горенки. Организовывал экспедиции по России, а также по тропическим странам, благодаря которым в Горенках была собрана одна из самых больших в мире коллекций растений.

У него была великолепная библиотека книг по ботанике. Таким образом, в имении был создан настоящий ботанический научный центр. А в 1809 году в Горенках организовано первое в России ботаническое общество — Фитографическое (от греческих слов «растение» и «пишу» — общество, занимающееся описанием растений).

В 1805 году выпущен первый каталог растений сада на французском языке.

Горенский ботанический сад был даже более известен за границей, чем в России, так как вёл деятельный обмен растениями и семенами со многими иностранными ботаническими учреждениями.

Первый опыт создания ботанических оранжерей в Горенках был предпринят московским профессором Стефаном около 1795 года. Позже сад возглавил и приумножил доктор Фридрих фон Фишер, известный ботаник из Германии. Он руководил садом с 1806 по 1822 год, вплоть до кончины его владельца, а с 1823 по 1850 год Ф. Фишер возглавлял Императорский Ботанический сад в Санкт-Петербурге.

Всего в саду работало, помимо Ф. Фишера и его помощника, 34 садовых помощника из числа крепостных графа. Сад обходился владельцу около 70 тысяч рублей в год (около 100 миллионов современных рублей в пересчёте на серебро)!

Неизвестный путешественник, посетивший сад в 1810 году, так описывает свои впечатления: «Мы очутились посреди искусственного сада из померанцевых и лимонных деревьев, стоящих в трёх густых рядах и составляющих длинные аллеи. Нам казалось, что мы переселились в рощи Неаполитанские. Все дерева украшались плодами, хотя уже и в нынешнем году снято оных более трёх тысяч».

.jpg)

Ботанический сад состоял из 40 теплиц длиной от 15 до 21 м, преимущественно каменных, а высота самой обширной достигала 12 м. Теплицы отапливались двумя огромными чугунными печами весом по 200 пудов (3200 кг) каждая. Расход дров составлял около 4 тысяч м3 в год.

В 14 теплицах размещалась основная коллекция растений со всего света, а в остальных выращивались плодовые деревья, виноград, ананасы. Последних было более 2 тысяч кустов, а цитрусовых около 500 деревьев. Всего коллекция насчитывала около 9 тысяч растений!

После смерти А. К. Разумовского в 1822 году его старший сын Пётр, наделавший много долгов, стал распродавать наследство, в том числе коллекцию. В отсутствие железных дорог вывезти тропические растения в петербургский академический ботанический сад было невозможно. Современник, А.Я. Булгаков, в письме к брату писал 3 августа 1822 года: «Не знаю я, что будет с Горенками, только оттуда всё продают поштучно, как из лавчонки: померанцы, груши, лавры, всё это в деревьях. Можно всё это очень дёшево иметь».

В 1825 году казна выкупила лишь ботаническую часть огромной библиотеки в количестве 900 томов за 10 тысяч рублей. В 1826 году горенский гербарий, состоявший из 10 тысяч видов, был куплен за 4 тысячи рублей Академией наук. Значительная часть гербария находится сейчас в Ботаническом институте Российской академии наук в Санкт-Петербурге.

Некоторое время ботанический сад, хотя и в меньшем размере, продолжал функционировать при новом владельце — князе Н. Б. Юсупове. По его указанию часть оранжерей были разобраны и перевезены в имение Архангельское. После смерти князя в 1831 году и смены нескольких владельцев, к середине XIX века ботанический сад в Горенках, как и само имение, перестал существовать.

Но часть коллекции всё же сохранилась. Дочь Алексея Кирилловича, Екатерина Алексеевна, в 1822 году перевезла спасённые растения в дальнее подмосковное имение Разумовских Поречье в Можайском уезде, которым они владели с 1742 года. В Поречье также имелись обширные оранжереи. Имение находилось во владении брата Алексея Кирилловича, Льва Кирилловича Разумовского, известного любителя садоводства. После смерти дяди в 1818 году Екатерина Алексеевна выкупила Поречье и подарила супругу — Сергею Семёновичу Уварову, знаменитому министру народного просвещения и президенту Российской академии наук. Данных о том, что новый владелец имения интересовался садоводством и ботаникой, мы не имеем. Прасковья Сергеевна, супруга его сына А. С. Уварова, в своих мемуарах пишет: «Оранжереями и огородом также не интересовался старик-свёкр, который всю жизнь провёл в Петербурге на службе и за научными трудами и, если и приезжал иногда в Поречье и привозил с собой учёных, то в их обществе наслаждался только парком, над которым много поработал его брат Фёдор Семёнович Уваров — хороший ботаник и поклонник красот природы, наслаждался, но не занимался и не входил в подробности их существования».

Фёдор Семёнович Уваров (1787–1845) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года. Выйдя в отставку в 1827 году, он занялся садоводством в родовом имении Уваровых Холм в Смоленской губернии, и значительно преуспел. За выдающиеся достижения в садоводстве Ф.С. Уваров был избран вице-президентом созданного в 1835 году Общества любителей садоводства. В 1841 году коллекция растений из имения Холм пополнила оранжереи в Поречье.

Профессор Московского университета И. И. Давыдов, посетивший Поречье в июле 1841 года в составе целой делегации учёных и художников, пишет: «Итак, новая роскошь для науки в Поречье — единственная оранжерея тропических растений. При нас перевезена была из Холма флора Австралии. Как любопытно видеть представителей растительного царства этой юной части земного шара, где растения, равно как и животные, открывают нам особое устройство!»

Однако научный ботанический сад, каким он задумывался А.К. Разумовским, был потерян навсегда ещё в первой половине XIX века.

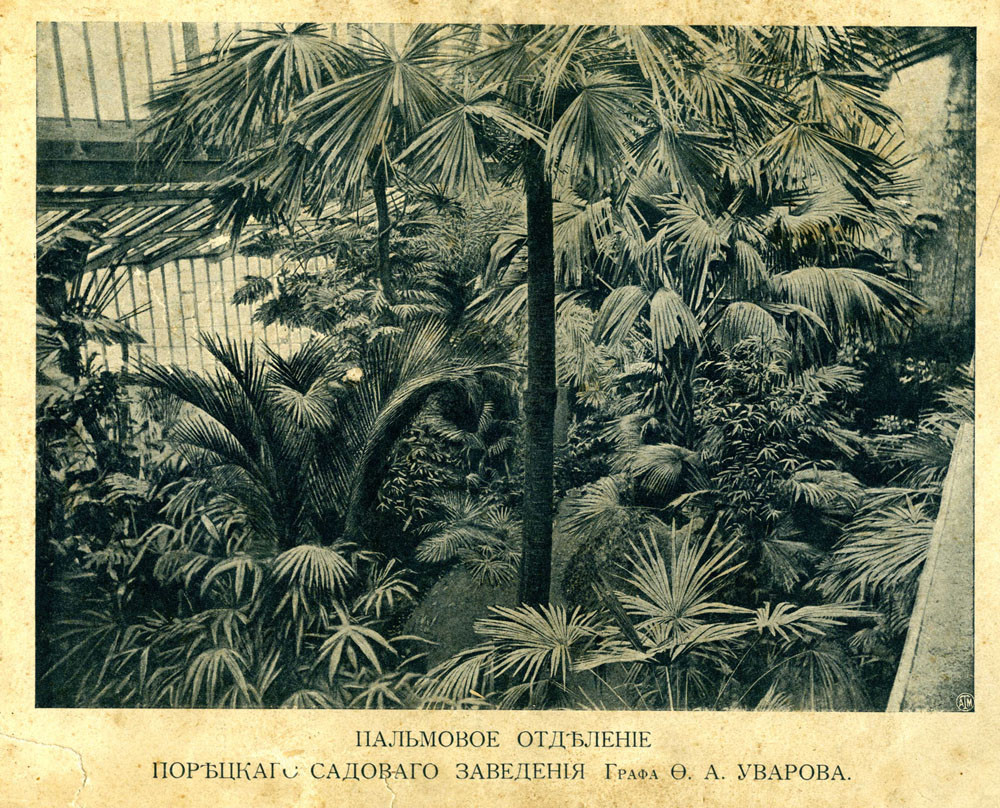

На протяжении века здания оранжерей расширялись, перестраивались, по мере роста растений поднималась застеклённая крыша. Садовник графа Алексея Сергеевича Уварова Э. Тительбах пишет: «Оранжерея, расположенная в небольшом расстоянии от господского дома и на северной оконечности парка, уже с первого взгляда поражает как величиной своих размеров, так и архитектурной красотой и симметрией. Ряд оранжерейных построек, длиной в 225 аршин (около 160 м), окаймлён широкой зелёной дерновой террасой, от чего красота их значительно повышается. Середину всего образует строение в 24 аршин (около 17 м) высоты, к которому с востока и запада примыкают другие отделения; высота этих отделений последовательно и равномерно уменьшается, и сами они постепенно отодвигаются кзади от среднего строения таким образом, что это последнее представляет постройку самую высокую и наиболее выдвинутую вперёд. На верхних частях каждого оранжерейного строения, по краям крыши, поставлены чугунные вазы, которые, соединяя полезное с прекрасным, служат и дымовыми трубами. Оранжерея в настоящем её виде выстроена десять лет тому назад по плану самого Графа, исключая двух отделений, которые относятся к прежнему времени и которые предполагается перестроить».

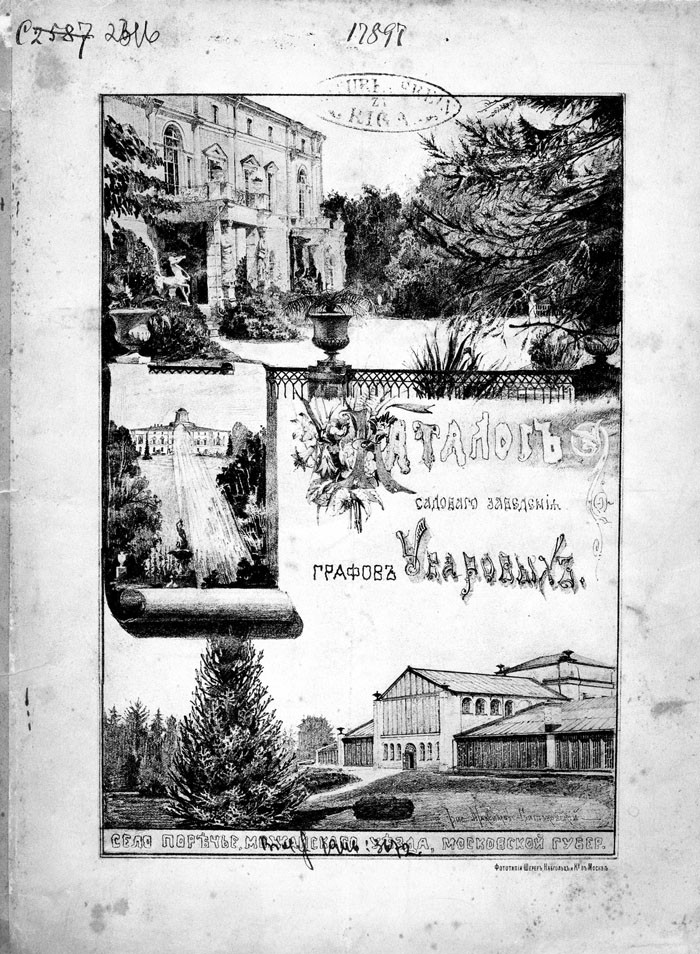

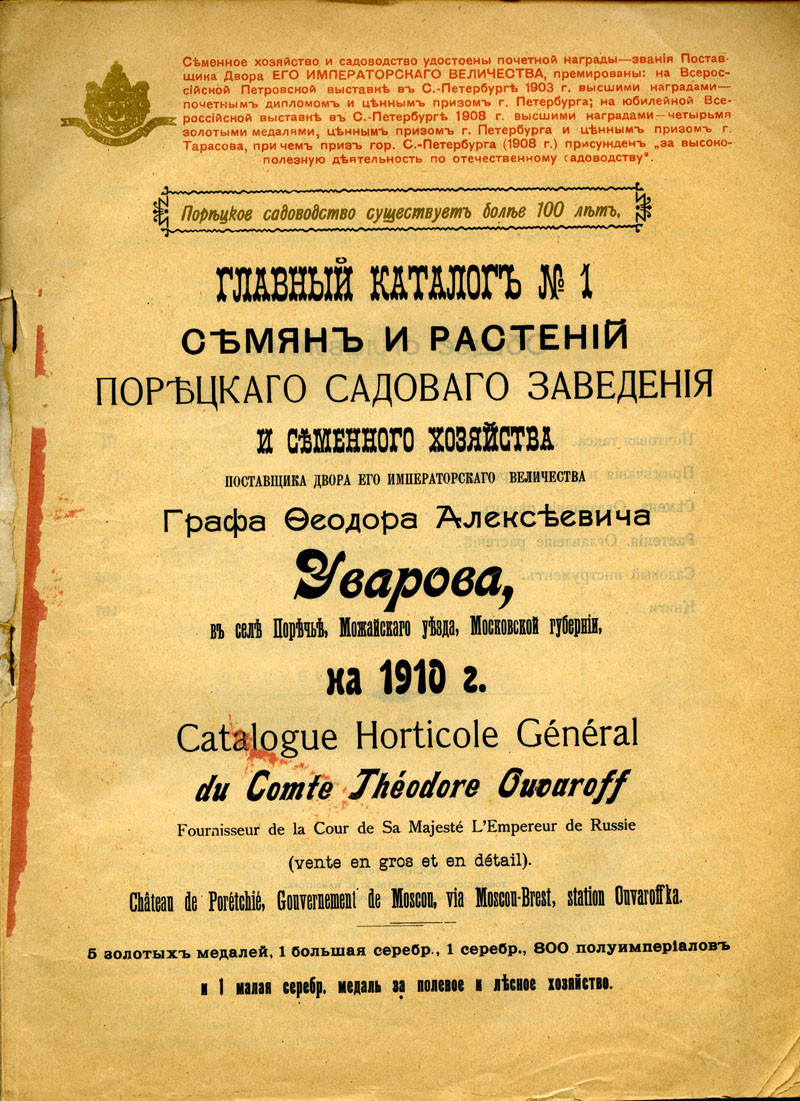

Наибольшего расцвета коллекция оранжерейных растений достигла при графе Фёдоре Алексеевиче Уварове. В каталоге садового заведения за 1897 год в разделе оранжерейных и тепличных растений ассортимент насчитывал более 400 тропических видов и сортов. Цена за крупный экземпляр Phaius grandifolius (= Phaius tankervilleae), редкой даже у современных коллекционеров орхидеи из Юго-Восточной Азии, доходила до 15 рублей!

Одних пальм представлено более 50 видов. Стоимость пальм Latania borbonica высотой в 3 аршина (2,13 м) доходила до 250 рублей, а 5‑аршинной (3,56 м) Areca sapida — до 500 рублей!

Огромный ассортимент пальм объяснялся их популярностью: «Красота и грациозность пальм весьма хорошо известны. Не мешает только заметить, что все они без исключения отлично растут в комнатах, почему и доступны каждому любителю».

После революции 1917 года и отъезда Уваровых за границу судьба оранжерей складывалась следующим образом. В течение 10 лет имение 8 раз переходило от одного ведомства другому: Управление Государственными Химико-Фармацевтическими заводами, совхоз, Лесной институт, Главснабпродарм, Рабфак, Союз металлистов… Планировалось даже создание Дома учёных и школы садоводства. Из-за отсутствия должного ухода и отопления здания ветшали, остекление было нарушено, уникальная коллекция погибала.

.jpg)

К 1928 году сохранились лишь два наиболее масштабных отделения оранжерей: пальмовое и араукариевое, построенные ещё при Л.К. Разумовском. Оба отделения были углублены на 2 метра в землю, и в них собрано всё наиболее ценное и интересное, что было в прежних оранжереях. Зимой в пальмовой оранжерее поддерживалась температура +20°C, в араукариевой — около +9°C.

Гордости коллекции, Corypha australis (Австралийская веерная пальма, или Ливистона южная), привезённой Е. А. Уваровой из Горенок в 30‑летнем возрасте, было уже 140 лет, и её высота достигла 21,3 м. По мере роста под эту пальму в 1911 году был специально построен купол на крыше оранжереи. За свою долгую жизнь она цвела четыре раза, последний раз — в 1928 году пышными золотисто-жёлтыми соцветиями-кистями.

.jpg)

Дендролог С.Д. Георгиевский в своём исследовании парка и оранжерей Поречья в 1929 году отмечает: «Необходимо либо поднять верх оранжереи путём надстройки, либо перевести наиболее крупные растения в другое место, иначе ценнейший материал, выращенный с огромной затратой труда и энергии, начнёт погибать, так как ряд видов уже упирается своими кронами в стеклянный потолок».

В 1929 году в имении Уваровых разместился детский дом имени В.И. Ленина. Сотрудниками и воспитанниками остатки оранжерейной коллекции поддерживались до начала Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года в боях за Можайск остекление было разбито и зимой 1941–1942 годов уникальная коллекция растений исчезла навсегда.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Лишь одно растение из коллекции А. К. Разумовского дожило до наших дней — Саговник улитковидный (Cycas circinalis), родом из Индии. Это старейшее оранжерейное растение в России. Несколько растений, в том числе и он, в 1805 году были перевезены из Горенского ботанического сада в московский Аптекарский огород, основанный Петром I в 1706 году (сегодня это НОЦ — Ботанический сад Петра I биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»).

Д. Л. Котуранов, кандидат с.‑х. наук, инженер лесного и садово-паркового хозяйства, дендролог, г. Москва

Иллюстрации из указанных, а также из открытых источников и автора (16)

Библиографический список

1. Георгиевский С.Д. Дендрологическое обследование Подмосковных парков. — Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. — Т. 27 — Вып. 3 — Л., 1931. С. 149–175.

2. Гольденберг В.Э. Оранжерея в Поречском опытном лесничестве. — Лесовод. — № 11 — М., 1928. С. 61–63.

3. Греч Н.И. Записки о моей жизни. — СПб., 1886. — С. 291.

4. Каталог садового заведения и питомников Порецкаго лесничества их сиятельств графов Фёдора и Игоря Алексеевичей Уваровых в селе Поречье Можайского уезда Московской губернии. На весну и осень 1897 года. — Москва, Т-во Скоропечатни А.А. Левенсона, 1897.

5. Некрасова В.А. Горенский ботанический сад. — Труды Института истории естествознания АН СССР. — Т. 3. — М.‑Л.: Изд. АН СССР, 1949. — С. 330–350.

6. Описание ботанического сада е.с. графа А.К. Разумовского, в Горенках близ Москвы. — Журнал садоводства. — Т. 8. — М., 1859. — 122–133.

7. Свиньин П. Странствования в окрестностях Москвы. — Отечественные записки. — Ч. 9. — № 21. — СПб., 1822. — С. 13–23.

8. Село Поречье. — Москвитянин. — 1841. — № 9–10. — Ч. V. — С. 156–190.

9. Тительбах Е.А. Описание оранжерей в Поречье, имении графа А.С. Уварова. — Журнал Российского общества любителей садоводства в Москве. — Кн. IV. — Т. 4. — М., 1864. — С. 88–96.

10. Уварова П. С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. — М.: ФГУК

«Государственный исторический

музей», 2005.

11. Ярцев А. Подмосковные прогулки. Поездка в Поречье — Уваровское. — Московские ведомости. — 1904. — № №168, 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217, 224, 231, 238.