"Русский свет"

В конце XIX века в России появились новые лампы – электрические. Источником света у предыдущей группы светильников – «пламенных» – служило пламя. Горючее подводилось и сгорало в самом светильнике. Электрические лампы, лампы «русского света», явились совершенно иным типом светильников. История электрического освещения начинается с трудов русского физика конца XVIII – начала XIX веков Василия Владимировича Петрова.

В то время, когда жил В. В. Петров, об электрическом токе знали еще очень мало. Сегодня многие, если и не знакомы с трудами этого физика, то хотя бы слышали о дуге Петрова. Именно Василий Владимирович разработал электрическую дугу Петрова. Несмотря на это важное изобретение, дуговые лампы применялись очень редко – на праздниках или торжественных мероприятиях. Дело в том, что стоимость таких светильников была очень высокой, и кроме того дуговая лампа требовала для себя отдельный источник электрического тока!

Электрическая батарея (дуга) Петрова состояла из 4 рядов вольтовых столбов, каждый 10 футов длиной (свыше 3 м), которые были уложены в горизонтально расположенные сухие узкие деревянные ящики. Если эти столбы вытянуть в одну линию, то ее протяженность составит 40 футов, или 5 наших саженей и 5 футов, то есть свыше 12 метров. Ряды гальванических элементов соединялись последовательно медными скобками.

О величине напряжения на зажимах батареи можно было судить только теоретически, поскольку в ту пору еще не было электроизмерительных приборов. Такая гальваническая батарея из 2100 медно-цинковых пар способна была давать напряжению до 2500 В.

ЛАМПА ЛОДЫГИНА

Александр Николаевич Лодыгин – талантливый инженер и изобретатель. В своих поисках наиболее удобной, простой и надежной электрической лампы Лодыгин остановился на лампе, в которой светился раскаленный угольный стержень. Лодыгин первый вынес лампу накаливания из физического кабинета на улицу.

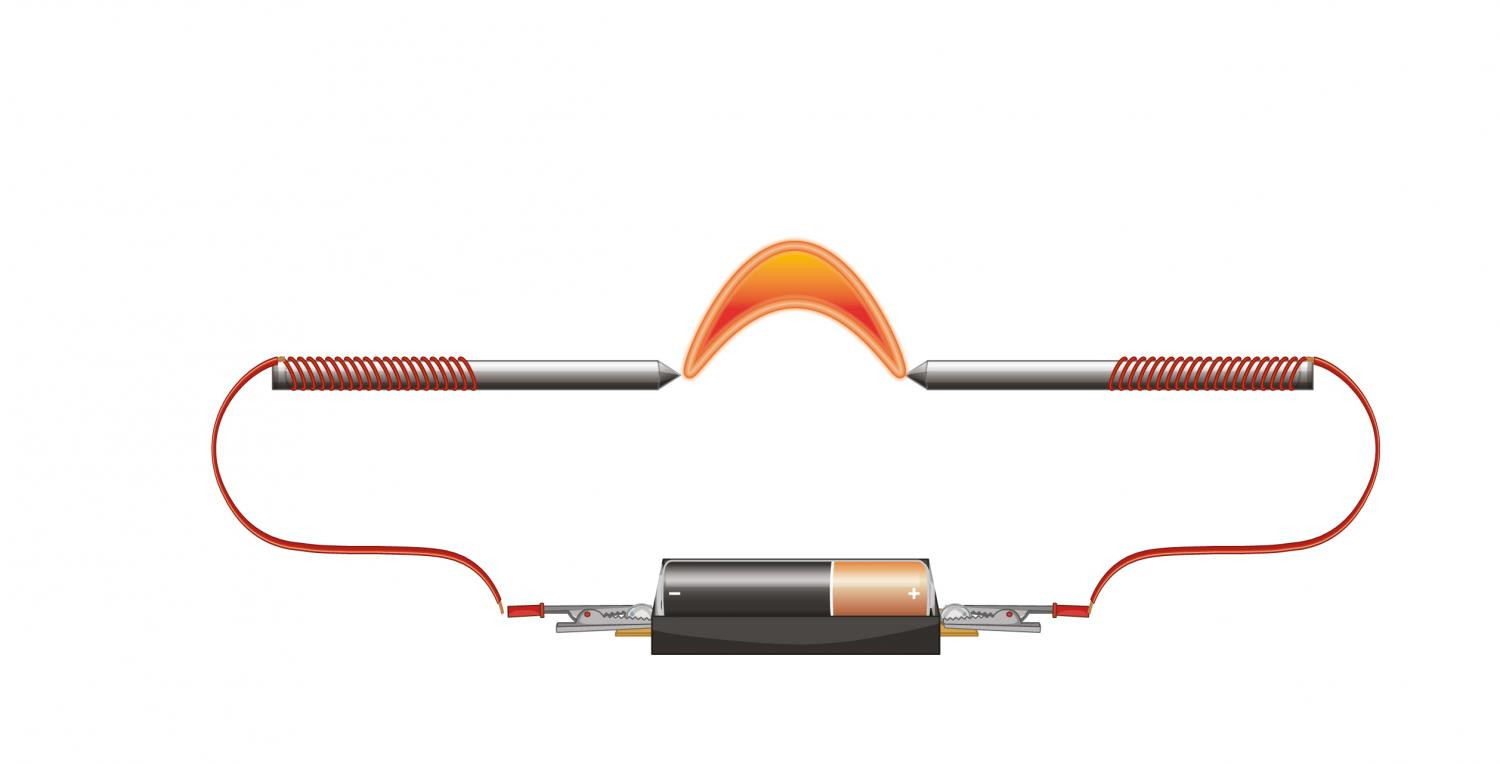

1873 год считают годом создания электрической лампы накаливания. Внешней оболочкой таких ламп служил стеклянный шар, в который вставлялись (через металлическую оправу) два медных стержня, соединенных с источником тока. Между стержнями был укреплен угольный стерженек или угольный треугольник.

Когда через такой проводник пропускался электрический ток, уголь, благодаря его большому сопротивлению, разогревался и светился. Сначала А. Н. Лодыгин не выкачивал воздух из своих ламп, и испытания показали, что такие лампы все же недолговечны – горели около 30 минут. Поэтому позднее воздух из ламп стал выкачиваться. А. Н. Лодыгин показал, что его лампы могут быть применены в самых различных местах: в шахтах, на железной дороге и т. д. В 1874 году русская Академия Наук присудила Лодыгину за его изобретение Ломоносовскую премию.

А. Н. Лодыгин создал лампу, преимущества которой перед всеми другими были совершенно очевидны. Лампы Лодыгина были значительно более экономичны, чем дуговые, просты по устройству, дешевы, безопасны в обращении. А. Н. Лодыгин дал электрической лампе накаливания «путевку в жизнь».

В настоящее время в лампах накаливания «светится» нить, сделанная не из угля, а из вольфрама. Впервые это было предложено именно Лодыгиным. В 1890 году Лодыгин получил в Америке патент на лампу с нитью из тугоплавких металлов – вольфрама, молибдена и тантала. В 1900 году он с большим успехом демонстрировал одну из таких ламп на всемирной выставке в Париже. Лампочка с металлической нитью горела значительно ярче. Они получили название «экономических». Эти лампы и приобрели в дальнейшем широкое распространение.

Постепенно лампы Лодыгина были вытеснены более дешевыми и совершенными «свечами Яблочкова», и в 1906 году изобретатель уехал в Америку и продал свой европейский патент на лампу с вольфрамовой нитью компании Эдисона General Electric.

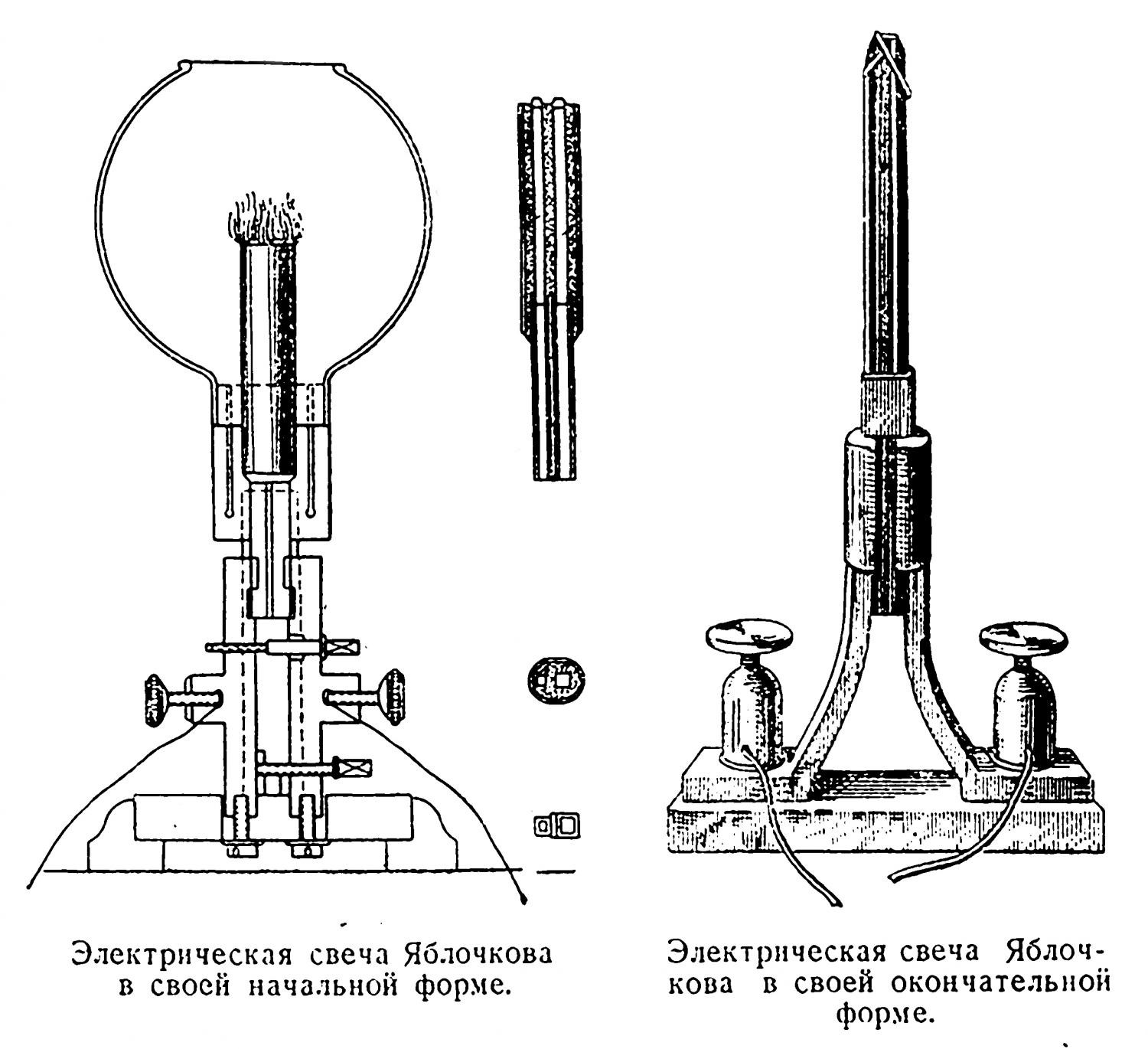

СВЕЧА ЯБЛОЧКОВА

Новое слово в деле усовершенствования дуговых электрических ламп было сказано знаменитым русским электротехником, инженером Павлом Николаевичем Яблочковым. В 1876 году в Лондоне на всемирной выставке физических приборов особое внимание посетителей привлек новый, очень простой и яркий источник света. Внешне он был похож на обыкновенную свечу, но «питалась» эта свеча электрическим током и горела очень ярко. Такая свеча давала в 400 раз больше света, чем обычная стеариновая.

Яблочковская свеча состояла из двух электродов, представляющих собой длинные углеродные стержни сечением примерно 6 на 12 мм, разделенных блоком инертного и изолирующего материала – гипс или каолин. На верхнем конце двух углеродных стержней находился небольшой отрезок плавкой проволоки или угольной пасты. Устройство устанавливалось вертикально в подходящем изолированном держателе.

При подаче тока плавкий предохранитель «перегорал» и возникала дуга. Дуга продолжала гореть, постепенно разрушая угольные электроды и промежуточный слой штукатурки, который плавился с той же скоростью. Недостаток использования постоянного тока заключался в том, что один из стержней сгорал в 2 раза быстрее другого. Проблема была решена путем подачи на свечи переменного тока, который сжигал оба стержня с одинаковой скоростью.

Классическую свечу Яблочкова нельзя было снова зажечь, поскольку сгорал плавкий провод между электродами. Более поздние версии свечи включали порошкообразный металл в инертный сепаратор, что позволяло повторно зажигать наполовину сгоревшую свечу после того, как она погасла. Преимущество этой конструкции перед другими конструкциями угольных дуговых электростанций заключалось в том, что она не требовала механического регулятора для поддержания необходимого расстояния между угольными электродами для поддержания дуги. В марте 1876 года он завершил работу над дуговой лампой без регулятора – электрической свечой, и получил на нее патент во Франции.

Как и любые другие угольные дуговые лампы, свечи Яблочкова давали очень яркий свет, который можно было использовать для освещения больших участков улиц или просторных помещений, таких как фабрики и вокзалы. Их использование в качестве системы уличного освещения было дешевле, чем применение масляных ламп. Недостатками была их недолговечность, из-за чего их приходилось часто менять. При работе они издавали жужжание, выделяли опасные ультрафиолетовые лучи, угарный газ и создавали радиочастотные помехи. Во время использования они представляли постоянную опасность возгорания, главным образом из-за искр и высокой рабочей температуры. Однако, несмотря на минусы, работы Яблочкова являются важным этапом становления отечественной светокультуры.